マハーボーディー寺院は、かのゴータマ・シッダルダが悟りを開き、ブッダとなったとされる場所である。ブッダガヤはこのマハーボーディー寺院を中心に各国の仏教寺院が集まっており、それゆえインドの他の地域と違って年齢層の高い観光客(仏教徒?)もいたりする。

寺院の中には、ブッダが座し続けたという菩提樹や、金色の仏像などがあり、袈裟を着た僧の周りを人々が囲んでいる姿も見られた。(下写真)

中には右写真のように、明らかに勘違いしちゃって、悟りを開いたつもりになっている輩もいた(笑)

まぁ、オウムの麻○もかつて訪れたことがあるらしいですからね…。

さて昼時になり、どこかいい店はないかと歩いていると、怪しげな日本語看板をいくつか見かけたので、そのうちの一つの日本食レストランに入った。

「こ・ん・に・ち・は!」

どう見ても100%インド人のおじちゃんが出てきたので、まともな日本食にありつくことは諦めたが、とりあえず僕は'Ojiya'、カズは'Tempura'を注文した。

…出てきた'Ojiya'というメニューは、御飯にスープがかかっている食べ物で、意外においしかったが、とりあえず“おじや”ではなかった(^.^;

| (左) | 銀座レストランの看板。 |

| (右) | カズが頼んだ'Tempura'定食。御飯とおかずの位置が逆なのはまだ許すとして、これは“てんぷら”ではありません。 |

しかし店のおじちゃんは悪びれた様子もなく、

ボク「どこで日本料理を学んだの?」

店主 「ぎんざ。どう、おいしいでしょ?」

ボク「うん、まぁ。」

店主 「何かあたらしい日本料理おしえてよ!」

おぃおぃ、銀座で修行したんじゃないんかい(‐_‐)

←日本関連看板その2。

因みにHotel TOKYO VIHARの中にあるレストランは、なんと'OSAKA RESTAURANT'だった(笑)

あと看板を見て“遠くの親戚より近くのなりた旅館”の看板を思い出した(千葉高生限定ネタ)。

午後は各国の仏教寺院を見て回った。寺院の中はどこも、とてもインドとは思えない静寂に包まれていた。

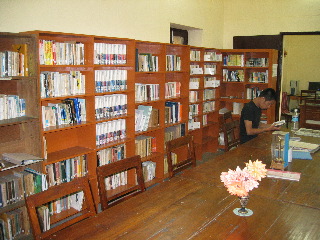

中でも印度山日本寺はメチャメチャ穏やかで雰囲気が良く、敷地内には図書室(左写真)や地元の子供達のための無料教育施設が併設されていた。

僕は図書室で置いてあった手塚治虫のブッダにしばし読み耽ってしまった…

そして夕方から、日本寺本堂で座禅を組んだ。日本人の僧侶が出てきて、しばし瞑想(-人-)zz...

ここが仏教の聖地といえども、やはり外国でこんなことをしているのは不思議な感じであった。

さてさて、この日の宿泊はカズの提案で、どこかの寺院の宿坊に泊まろうということになった。そしてカズがガイドブックをめくりながら出した結論…

「ブータン寺にしよう!」

こいつは、やっぱり面白いことを言う男である。そう、数日前のブータン密入国疑惑、我々にとってブータンは遠く離れた存在になりかけていた。

僕は直ぐさま賛成し、ブータン寺へ(下写真)。当然ながらジャイガオンでの出来事がここに伝わっているわけもなく、我々は晴れてブータンに(!?)宿泊することとなった。ブータン寺の宿坊は小綺麗な感じで、蚊帳もしっかりしていたので昨日悩まされたモスキート達にも邪魔されることなく、ぐっすり眠ることができたのであった。